Le triomphe de Gravity sonne pour Alfonso Cuarón les cloches d'une renommée tardive, après pas mal de rendez-vous manqués. Christophe Chabert

Alors que des cinéastes comme Fincher, P. T. Anderson ou Guillermo Del Toro sont depuis longtemps installés au sommet du cinéma contemporain, Alfonso Cuarón restait, jusqu'à Gravity, un outsider. Pourtant, il a débuté avant tous ces cinéastes-là et, à 52 ans, affiche plus de vingt années d'activité derrière la caméra. Son premier film, tourné en 1991 dans son Mexique natal, Solo con tu pareja, est remarqué par la presse mais est devenu quasiment introuvable — en DVD, seul l'excellent éditeur américain Criterion en propose une version.

Quatre ans plus tard, le voilà déjà à Hollywood pour y réaliser l'adaptation d'un classique de la littérature enfantine, La Petite Princesse, qui fera l'admiration de Tim Burton mais qui s'avèrera un échec à sa sortie. Puis il signe pour une transposition contemporaine du roman de Dickens, De grandes espérances, sans doute son moins bon film, handicapé par un casting raté réunissant un fade Ethan Hawke et une peu crédible Gwyneth Paltrow. On sent que le cinéaste essaie de développer son style, mais se retrouve à l'étroit entre la fidélité au roman original et le besoin de faire un mélodrame romantique new-yorkais. C'est d'ailleurs dans l'intemporalité qu'il est le plus à l'aise, comme lors de ce prologue qui lui permet d'inscrire son héros dans une nature sauvage et sans âge. Il faut dire que Cuarón a développé une relation fusionnelle avec son chef opérateur Emmanuel Lubezki, magicien de la lumière et de la caméra qui, ce n'est pas un hasard, est depuis devenu le directeur photo de Terrence Malick.

Road trip

Après ce nouvel échec, Cuarón retourne au Mexique et y écrit avec son frère Carlos ce qui sera son premier chef-d'œuvre, Y tu mama tambien, un road movie sur deux adolescents en rut emmenant en voyage une femme plus âgée avec qui ils découvriront les joies du sexe mais aussi l'amertume des lendemains qui déchantent. De son utilisation détonante de la voix-off — qui fonctionne comme une narration littéraire extrapolant les événements ou complétant les trajectoires de certains personnages du récit — aux plans-séquences déjà incroyables avec lesquels il filme cette odyssée qui se double d'un regard sur les fossés sociaux et les paradoxes politiques du Mexique contemporain, Cuarón impose un style et une vision personnelle du monde. On y trouve surtout le thème qui va irriguer toute la suite de son œuvre : l'espoir qui permet d'affronter les situations les plus sombres, le besoin de vivre plus que de se résigner.

Y tu mama tambien fait forte impression, mais une fois de plus, le cinéaste va là où on ne l'attendait pas : le troisième Harry Potter, dont il est le meilleur critique quand il nous déclare : «Je suis fier d'avoir réalisé le blockbuster avec le plus grand nombre de plans séquences. Après, ça reste du Harry Potter...». Souvent considéré comme le meilleur de la saga, le film n'échappe pas en effet aux problèmes intrinsèques à la série : des arcs dramatiques faibles et une narration à épisodes fastidieuse dans son déroulement. Même esthétiquement, on ne peut pas dire que la mise en scène de Cuarón impressionne particulièrement — c'est d'ailleurs le seul film qu'il a tourné sans Lubezki, et cela se ressent à l'image, assez laide.

Aller simple pour le futur

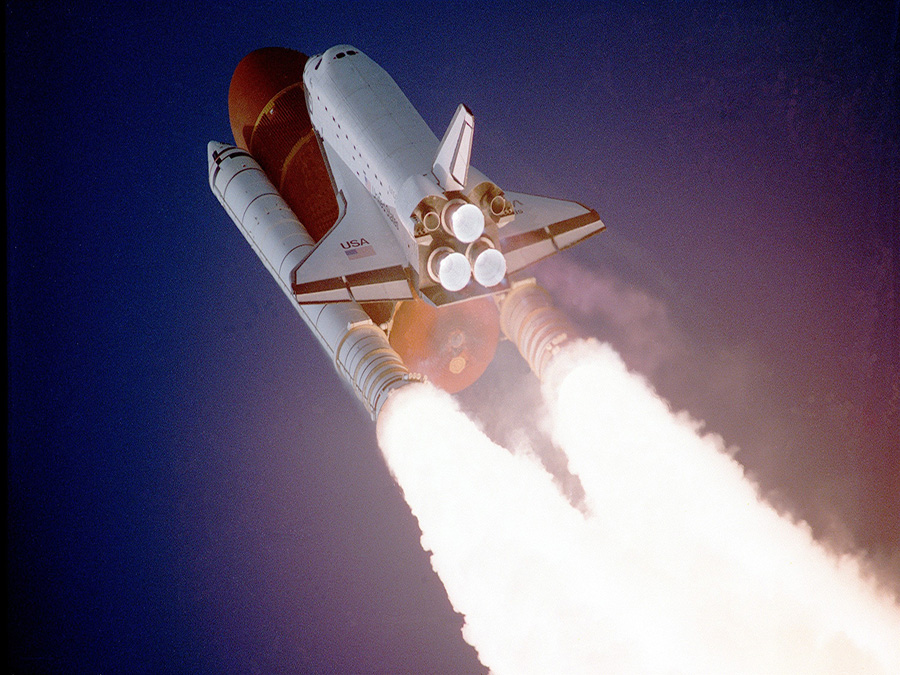

Cuarón frappe ensuite un très grand coup avec Les Fils de l'homme, immense film d'anticipation sur une Terre devenue inféconde, livrée au chaos, à la répression et au terrorisme. Où, une fois de plus, il repousse les limites de la virtuosité dans sa mise en scène, le temps de deux plans-séquences inoubliables qui font figure de modèles en la matière... Surtout, Les Fils de l'homme reste d'un bout à l'autre scotché au point de vue de Clive Owen, anti-héros désabusé qui porte un regard sans passion sur le désastre environnant et se morfond dans le désespoir. Le futur du film n'est jamais montré que comme l'ordinaire d'une société au devenir totalitaire, avec ses migrants parqués, ses groupuscules terroristes et ses insurrections spontanées. Cuarón, dans Les Fils de l'homme comme dans Gravity, ne fait pas du principe d'étonnement un moteur de sa mise en scène, mais tente au contraire de tout rendre ordinaire aux yeux des personnages. C'est là que réside la puissance d'immersion de son cinéma, dans cette façon de créer de la familiarité avec l'extraordinaire ou l'impossible, plutôt que d'en souligner l'exotisme.

Issue d'une nouvelle vague mexicaine soudée par de profonds liens d'amitié — avec Guillermo Del Toro et Alejandro Gonzalez Iñarritu, toujours remerciés en premier dans les génériques de ses films — Cuarón pratique une synthèse cinématographique parfaite où le spectacle, puissant, n'est jamais gratuit et vient toujours servir une charge émotionnelle et un propos extrêmement cohérent. L'avenir lui appartient, désormais.