Une date dans le cinéma d'action ? Non, mais un bon blockbuster... Un grand film de George Miller ? Non, juste une efficace remise à jour de la franchise "Mad Max"... Bref, entre excitation et frustration, Fury Road laisse autant repu que sur sa faim.Christophe Chabert

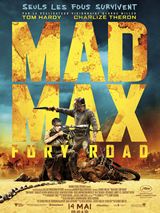

Seul face au désert, Max Rockatansky soliloque sur les êtres qu'il n'a pas pu sauver, les temps qui sont devenus fous et lui-même, peut-être plus cinglé encore que ceux qui veulent sa peau. Mad Max est de retour et, pour signer une bonne fois pour toutes l'entrée dans le XXIe siècle (cinématographique) de son héros légendaire, George Miller lui offre un lézard à deux têtes qu'il décapite puis dévore à pleines dents. Comme dit l'affiche : «Le futur appartient aux fous.»

C'est vrai et c'est faux dans Fury Road : vrai, car la folie est bel et bien omniprésente à l'écran, par la création d'un univers où effectivement, la raison semble avoir définitivement hissé le drapeau blanc, où les pénuries en série (pétrole, eau, verdure) ont donné naissance à une lignée d'êtres dégénérés, à la peau blanchâtre et au vocabulaire proche de celui d'Idiocracy, corps monstrueux, difformes et malades qui arrivent encore à se diviser en castes, alors qu'il n'y a manifestement plus grand chose à gouverner.

Folie aussi dans le projet, assez dément, de faire de Fury Road une sorte de film d'action ultime, sans temps morts, comme une énorme scène de poursuite de deux heures dont les respirations se limiteraient à un fondu au noir annonçant le passage d'un morceau de bravoure à un autre. La virtuosité déployée par George Miller sent ainsi l'orgueil d'un cinéaste qui, à 70 piges, décide de revenir dans le game du blockbuster pour rappeler qui est le patron aux petits jeunes qui bricolent en numérique des actionners riquiqui.

Son film est donc sauvage, intense, épuisant, incandescent, mais est-ce que cette folie a autre chose à exprimer qu'elle-même, c'est-à-dire le délire de puissance d'un auteur qu'Hollywood a longtemps regardé de haut ?

Le grand cirque Miller

Car si Fury Road est une actualisation spectaculaire du mythe Mad Max, et en particulier de son (post-)apocalyptique deuxième volet, il n'apporte pas grand chose au mythe d'un Miller humaniste et lucide, soucieux de remettre l'homme à sa juste place, animal porté sur la destruction de son environnement et la réduction en esclavage de ses semblables.

Si on cherche bien, on trouvera ici ou là des indices qui donnent à penser que le film est malgré tout personnel, et que Miller ne s'est pas contenté d'en foutre plein les mirettes à des spectateurs ébahis. Ainsi, il invente en cours de route un gynécée aussi propre que les mâles sont crasseux, sorte d'Eden préservé qui devient le véritable enjeu de convoitise des sauvages lancés à la poursuite du convoi piloté par Max et sa nouvelle acolyte — une Charlize Theron virilisée à l'extrême avec son crâne rasé, ses yeux passés au charbon et son bras mécanique.

«Le futur appartient aux femmes» dit plutôt Miller, même si l'instauration d'un matriarcat se limite à quelques plans assez furtifs, laissant entrevoir un propos plus qu'il ne le développe.

Finalement, ce qui frappe le plus dans Fury Road, c'est la façon dont Miller orchestre son film non pas comme l'opéra de la barbarie attendu, mais comme un gigantesque spectacle de cirque façon Fura del baus, ce que la présence d'un guitariste déjanté et d'une armée de tambours vient expliciter assez ouvertement.

Lorsque, dans l'ultime poursuite, des sauvages se balancent sur d'immenses piques souples tels des acrobates sous un chapiteau, on comprend que Miller a cherché à s'approcher au plus près de cette sensation live de l'exploit extrême, remettant le blockbuster dans une perspective foraine décomplexée où la puissance indéniable de la mise en scène ne cherche qu'une seule chose : la sidération permanente.

C'est pour cela que l'on sort du film à la fois heureux et frustré, comme si le cinéaste avait sacrifié sur l'autel de la performance visuelle absolue histoire et personnages, sous-texte et subtilité.