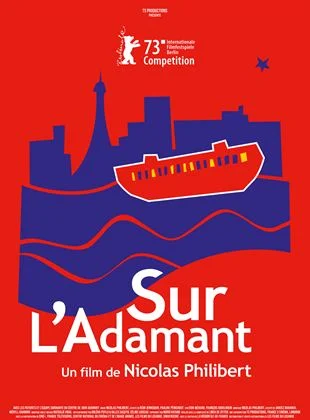

Sur l’Adamant / Centre de jour accueillant des adultes souffrant de troubles psychiques, l'Adamant est une péniche amarrée sur les quais de Seine et le sujet du nouveau documentaire de Nicolas Philibert (Être et Avoir, La Ville Louvre...) qui vient de décrocher la plus haute récompense à la Berlinale. Conversation.

Vous aviez l'air terriblement surpris lorsque vous avez reçu votre Ours d'or en février dernier à Berlin...

Nicolas Philibert : Ben j'ai été surpris parce qu'en effet je ne m'attendais pas à être sur la plus haute marche. Je savais que le film serait au palmarès, puisqu'on m'avait demandé la veille de rester — a priori c'était pour me remettre quelque chose — mais je ne savais pas si ça serait une mention, un Ours d'argent... Je ne savais rien. Quand j'ai compris que cet Ours d'or m'était destiné, ça m'a un peu secoué;

Vous avez consacré dans votre carrière des rendez-vous fréquents et divers au monde du soin et à celui des handicaps au sens large ; c'est encore le cas ici avec Sur l'Adamant...

Je ne suis pas sûr que ce soit le handicap qui m'intéresse, en tant que tel, justement. Je vais prendre l'exemple du Pays des sourds, que j'ai tourné en 1991 et qui est sorti en 1993. Quand j'ai filmé, au fond ce qui m'intéressait, c'était de renverser l'image qu'on a des sourds qui étaient toujours campés sous l'angle du handicap alors que ce sont des gens qui ont des langues ; ces langues des signes qui sont des langues visuelles par excellence. Quand on regarde de près comment elle fonctionne, on comprend qu'elles ont un lien très fort avec le montage cinématographique. Quelqu'un qui, en langue des signes, vous raconte une histoire dans laquelle interviennent plusieurs personnages, va camper tous ces personnages en les faisant vivre mais dans l'espace à travers les mains et les expressions du visage. On va situer les personnages les uns par rapport aux autres dans l'espace comme pourrait faire un metteur en scène de cinéma.

Comme un cinéaste ferait le découpage d'une scène : première scène, premier plan, deuxième plan... La langue des signes passe constamment d'une échelle de plan à une autre : il y a des gros plans, des très gros plans, des plans moyens, des plans généraux, des plans américains, etc.Quand un sourd vous raconte une histoire, il la dessine dans l'espace et c'est fascinant. Ce qui m'avait beaucoup touché et intéressé, c'est d'abord cette langue plus que le handicap en tant que tel. Alors bien sûr, ça va ensemble : la langue des signes vient du fait que, quand on n'entend pas, on trouve d'autres façons de s'exprimer que par la parole. Quand on n'entend pas on a du mal à parler et quand on a du mal à parler, on s'y prend autrement.

Après, le film que j'ai tourné à la Clinique de la Borde [NdlR : La Moindre des choses, 1996], on n'est pas chez des gens qui sont handicapés, mais avec des gens qui ont des troubles psychiques, voire des maladies mentales — je préfère dire des troubles psychiques. Ça peut être handicapant mais ces personnes-là ne sont pas désignées comme des handicapés. Ils ne souffrent pas de handicap mental. En psychiatrie, on rencontre bien souvent des gens extrêmement intelligents ; parfois des gens très très très lucides sur le monde, sur nous, sur eux-mêmes, sur leur souffrance, sur leurs angoisses... Des gens souvent à fleur de peau ; qui donnent l'impression d'être dans une grande porosité : c'est comme s'ils prenaient tous les coups alors que nous, on apprend à se protéger un peu ; on apprend à esquiver les coups. Souvent en psychiatrie, on rencontre des gens qui prennent de plein fouet un certain nombre de coups.

Ce qui m'intéresse, c'est la comédie humaine

C'est pour cela que j'évoquais “les handicaps“ — sensoriel, mental, psychique — qui recouvrent toutes ces thématiques auxquelles vous vous êtes intéressé...

Au-delà de tout ça, ce qui m'intéresse, c'est la comédie humaine, l'âme humaine, la psyché... Alors, je peux m'en approcher à travers la folie...

Ou le soin dans De chaque instant (2018)...

Oui, la question du soin m'intéresse parce qu'elle est en écho avec mon travail, au fond. D'une certaine manière, moi aussi je fais du soin ; peut-être à mon insu, je suis une sorte de soignant. Filmer des sourds pour les montrer dans une grande dignité, c'est quelque part être un peu un soignant. C'est rétablir quelque chose pour des gens qui sont éternellement regardés comme des idiots parce que s'exprimant mal dans une langue orale, on les confond souvent avec des handicapés mentaux, on les prend souvent pour des imbéciles... Ils sont souvent à l'écart, isolés. La surdité les isole, en société c'est souvent dur pour eux. Tout d'un coup un signal apprend les raisonnements de la langue des signes ; il leur fait raconter leur vision du monde et des choses et ça leur apporte quelque chose, je pense. C'est devenu leur film.

Dans Sur l'Adamant, vous êtes aussi obligé de vous adapter. Vous acceptez notamment à plusieurs reprises que le fameux “quatrième mur” soit brisé. Les conversations régulières entre les personnes que vous filmez et vous, votre équipe deviennent un élément narratif fort...

Dans la plupart de mes films, il m'arrive de parler, d'être interpellé... Je suis présent à ce qui se passe, je ne cherche pas à me faire oublier, ni à être trop voyant, trop présent non plus. On dit souvent, à mon sens bêtement, « ne regardez pas la caméra ». Jamais je ne dis ça ! Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de regarder une caméra qui vient au milieu des personnes qui sont là ? On n'est pas du côté de la fiction. Mes films racontent une rencontre, ils vont à la rencontre des personnes que j'ai envie de filmer, ici, sur l'Adamant, dans une école, etc. Je suis là, je suis avec eux et c'est ça que raconte le film. C'est quoi le sujet du film ? C'est le film — je le dis souvent comme ça. Quel est le sujet de Sur l'Adamant ? Est-ce que c'est un film sur la psychiatrie ? Non, c'est un film EN psychiatrie — ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte une rencontre.

C'est très important, les sous !

Ça raconte aussi la communication, l'importance des rites ou des rituels autour de la parole et du fonctionnement de cette péniche. Parmi ceux-ci, le rendez-vous institué pour compter la caisse...

Ah oui. Je ne sais pas si c'est des rites, mais en tout cas tous les mercredis, des patients et des soignants se retrouvent pour faire les comptes du bar. C'est très important, les sous ! C'est avec ces sous qu'on va racheter des boissons et des petites choses à grignoter. Mais ça va permettre aussi des sorties ; d'acheter des billets pour aller voir une expo, un match... C'est drôlement important, cette co-gestion ! Le bar est cogéré par patients et soignants ; beaucoup de réunions sont co-animées. C'est un lieu où le patient et le soignant co-construisent leur quotidien.

Vous montrez beaucoup de réunions, justement, témoignant de cette cogestion entre soignants et patients ; l'ordre du jour est établi et la co-animation se lance à ce moment-là. Et vous terminez le film sur une espèce de friction avec le désir d'aller encore plus loin émanant d'une patiente désireuse de pousser l'institution pour qu'elle aille davantage en direction de cette cogestion...

Elle voudrait co-animer un atelier danse, ça bouscule un peu l'équipe — et c'est très bien. C'était important qu'il y ait cette séquence qui montre qu'il y a des endroits où ça frotte un peu. Il y a de la vie, du mouvement, des désirs... il y a tout ça, oui ! (sourire)

Vous marquez aussi beaucoup les rites à l'image : l'ouverture le matin de l'Adamant, ses volets qui se déploient, l'idée d'un fonctionnement cyclique... La période durant laquelle vous avez tourné est principalement printanière. Ce choix est-il délibéré pour le symbole de renaissance qu'il évoque ; parce que cette saison était plus propice pour le tournage — l'été et l'hiver ayant des effets néfastes pour certaines affections ?

Non, je ne me suis pas du tout préoccupé de ça. J'ai commencé à tourner quand tout d'un coup, ça a été rendu possible parce qu'on avait trouvé le financement. Après, le tournage s'est étalé sur sept mois de mai à novembre 2021, sachant que j'aime bien tourner en plusieurs fois ; tourner un peu, m'arrêter, reprendre, prendre un peu de recul, laisser les gens souffler... Et le Covid s'est mêlé de la partie. J'avais prévu d'étaler un peu le tournage mais il s'est étalé sur une période plus longue encore que ce que j'avais imaginé. Je pouvais venir une journée et disparaître dix jours. Et ensuite rester une semaine. Je ne saurais même pas dire qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je vais décider d'y aller ou pas ; il y a toutes sortes de facteurs qui jouent là-dedans. Quelquefois, j'apprenais qu'il y avait des projets qui m'intéressaient, je venais et je m'éclipsais.

L'Adamant tient d'une sorte d'utopie. Pourquoi avoir choisi de placer en en toute fin de film ce que l'on pourrait qualifier “d'infos pratiques“ sur ce lieu et sa singularité ?

En effet, à la toute fin du film il y a quelques informations basiques : « il a ouvert en 2021, il a été conçu par des architectes mais avec des patients et des soignants... » Ayant dit ça, je pose une question : « c'est un de ces lieux où il y a encore un peu de pensée » et je termine en disant « jusqu'à quand ? ». Il vaut mieux la poser à la fin, cette question. Si je l'avais posée au début, le spectateur se serait demandé comment y répondre par lui-même en recherchant des signes pour trancher. Non... les films sont faits peut-être pour poser des questions, mais pas pour apporter des réponses. Je ne donne jamais d'explications dans mes films. Je ne fais pas des films documentaires au sens journalistique ; je ne suis pas journaliste. Je n'ai rien à dire, je montre des choses. Je montre un lieu, des gens ; je propose une rencontre mais je ne tiens pas un discours. Il n'y a pas de message.

Si on veut y voir des choses, on peut en voir beaucoup dans ce film. On peut découvrir des personnages très attachants, perdre un peu de ses préjugés, un peu de certaines idées reçues ; on peut comprendre peut-être quelque chose de cette façon de considérer des patients autrement qu'à travers leurs seuls symptômes : comme des gens capables de chanter, écrire, danser, faire de la musique, composer, etc. Comme les gens souvent lucides, parfois drôles et très cultivés, etc. Et peut-être comprendre que les gens qui viennent là ne sont pas enfermés dans leurs symptômes : on les regarde comme des personnes et pas comme des cas ni comme des malades même s'ils le sont. Donc le film peut nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, mais ça ne se résume pas à du discours.

Dans ces ultimes mots que vous placez en fin de film, vous insistez sur “paroles“ et “poésie“...

Oui, bien sûr. Il y dans certaines images du film, mais aussi dans ce qu'on entend une part de poésie. Le rythme du film s'y prête aussi, l'attention au regard, aux silences, aux objets, au lieu, à l'espace...

Et aux personnes. Comme l'un des patients, Frédéric Prieur, dont vous révélez les nombreux talents artistiques...

Il écrit des livres qui sont des exemples uniques, ça n'a pas été publié mais il fait circuler des choses autour de lui. Il dessine énormément, il a été exposé déjà dans des galeries. Il a chanté dans le film et on est en train d'inscrire sa chanson à la SACEM pour qu'il puisse percevoir les droits... Et voilà...