Récit / Avant les tapis rouges, Thierry Frémaux a longtemps foulé avec une respectueuse gravité les tatamis de judo. Dans "Judoka", un récit où rien ne fait écran à cette part d'intime, le directeur général de l'Institut Lumière/délégué général du Festival de Cannes revient sur son rapport au sport et à l'intériorité.

On était ressorti avec un sentiment mitigé de la lecture Sélection officielle (Grasset, 2017), le précédent ouvrage signé Thierry Frémaux, journal d'une année calendaire type de l'homme occupant l'un des centres de gravité du cinéma mondial — le Festival de Cannes — et gravitant dans tous les autres. Précieux mémoire décrivant de l'intérieur la structuration d'une saison “normale” dans la vie du 7e Art (sa foultitude de coulisses organisationnelles, ses mondanités nécessaires, ses voyages à décalages horaires partout mais aussi ailleurs...), gagnant à se détacher de l'actualité immédiate pour offrir de la matière aux historiens des temps futurs, l'ouvrage était aussi constellé de séquences moins gracieuses. À commencer par les catalogues épuisants de célébrités de tous poils et l'avalanche de fleurs jetées sur chacune et chacun qui, entre deux petites forfanteries cyclistes, donnaient de l'homme une impression floue : comme s'il ne s'était pas résolu à aller au-delà de l'écorce, reflétant une image lisse et polie. Celle qu'auraient pu renvoyer ses chaussures vernies sur la Croisette.

Apprentissages

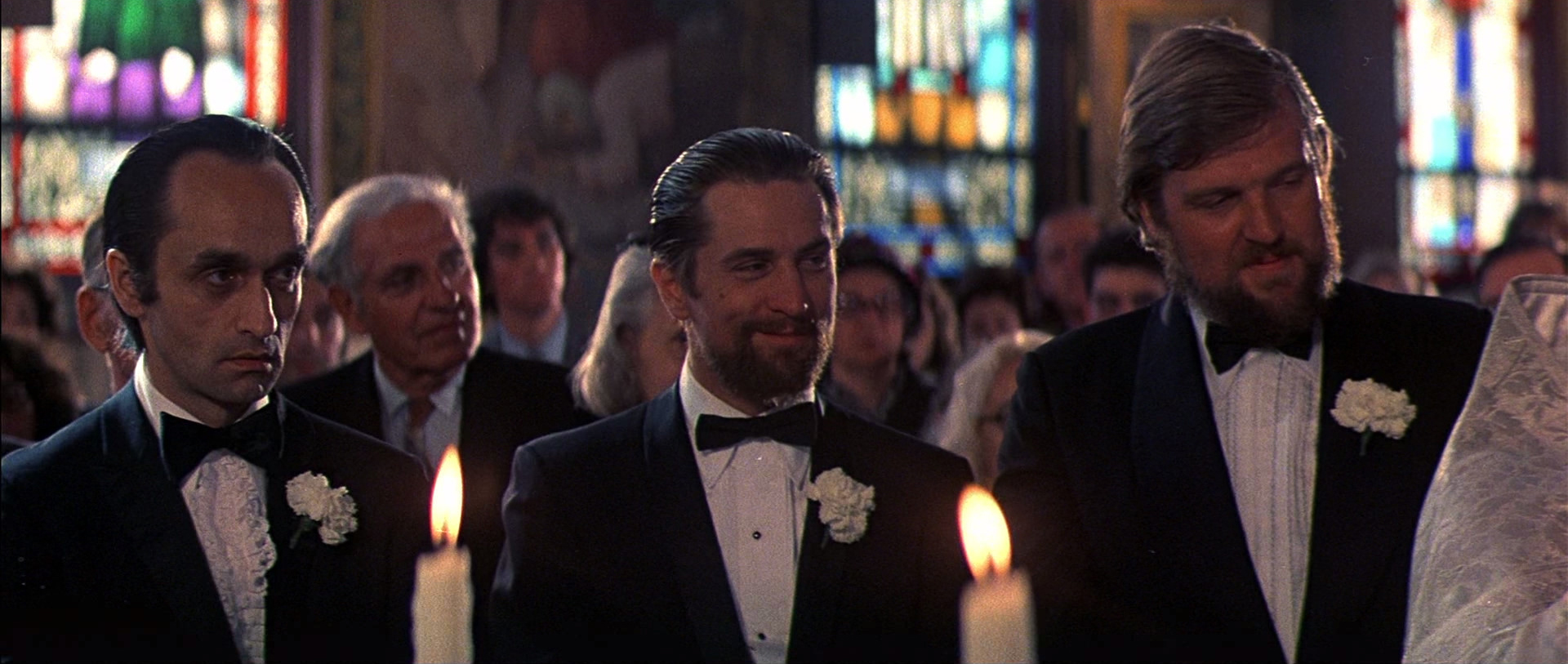

Changement de paradigme avec ce Judoka (Stock), face B du précédent. Ou suite et préquelle à la fois, à la manière du Parrain, 2e partie de Coppola. Car ici, ce n'est pas le globe-trotter aux multiples casquettes qui se (la) raconte, mais l'enfant et le jeune homme qui se dévoilent, vêtus de leur judo-gi, la fameuse tenue des judokas valant bien la probité candide et le lin blanc. Judoka n'est pas à proprement parler un essai sur la discipline inventée par Jigorō Kanō, ni un recueil de souvenirs, pas plus qu'il n'est un dictionnaire amoureux du sport en tant qu'art d'émancipation ; non, mais il est tout cela à la fois. Immersion pédagogique dans la galaxie philosophique des adeptes des dojos, approche de leurs chorégraphies décryptées aux profanes avec bienveillance, l'ouvrage montre comment cet art aussi noble que la boxe peut structurer un gamin. Comment le judo est une école d'humilité et de partage, où la première chose à assimiler est la chute, non de faire tomber. Où l'on craint la compétition qui « oblige à la vulnérabilité et à la confrontation à l'hostilité du réel ». Mais avec profit, puisqu'à l'instar du héros de l'extraordinaire Fearless de Peter Weir (1993), de cette confrontation naît un dépassement : « je n'ai plus jamais craint la défaite, ni qu'elle puisse être un problème — et bien avant d'avoir lu les philosophes grecs », écrit Thierry Frémaux. Où l'on s'endurcit le cuir (au propre comme au figuré), autant que l'on apprend à être serein et diplomate. Anguleux par moments ; anguilleux à d'autres. Un sport mental et physique, un sport complet.

Alternant l'épopée de Kanō et ses souvenirs d'apprenti devenant au fil des clubs, des stages, des maîtres et des ceintures, professeur de judo avant de voguer vers son autre passion, Thierry Frémaux brosse avec une tendresse assumée le décor de ses Minguettes, citant ses copains de tatami, de séances de ciné, de bas d'immeuble — et là, le name-dropping n'a rien d'un bottin mondain : c'est le cœur qui parle. Dans ce Vénissieux-banlieue rouge qu'il a chéri, où ses parents ultra engagés avaient choisi d'emménager par conviction politique, dont chaque rue ou édifice porte un “nom de gauche“, il fera le constat amer que ceux de sa génération (« les 1957-1963 ») n'ont plus que les miettes des idéaux de leurs aînés ayant connu la ferveur de 1968. Eux se prendront en plus la désillusion de la gauche mitterrandienne d'après 1981. Le début de la fin des ZUP... Davantage porté sur l'admiration enthousiaste que sur la sentence féroce (il abhorre notre époque de la méchanceté), Frémaux ne résiste cependant pas à chambrer le moindre Stéphanois qui passe, à taquiner ici ou là. On le découvre toutefois plus incisif lorsqu'il s'agit de fustiger (à raison) « la lente déliquescence vers l'info-spectacle [des médias qui] allait contribuer à la notabilisation d'un politicien histrionique, fascitoïde et borgne ».

Le miroir aux deux faces

Effet littéraire ou révélation d'une évidence tardive, Frémaux découvre en fin de récit la polysémie du terme “projection”, lequel trouve dans son parcours un double écho : horizontal sur les tatamis, vertical sur les écrans. Deux surfaces planes pour habiter l'espace entier de son existence (le vélo sinuant naturellement de l'un à l'autre pour les relier), et destinées à se rencontrer orthogonalement par la fatalité de la géométrie euclidienne. L'épiphanie pour le judoka-cinéphile se produira en janvier 1980 dans la salle quasi déserte du défunt Cinématographe devant La Légende du grand judo (Sugata Sanshiro, 1943), un rare Kurosawa que même Tavernier « dont on sait il qu'est aussi difficile de le prendre en défaut filmographique que Roger Federer sur un tie-break à Wimbledon, ne connaissait pas ». Il a depuis été remontré au festival Sport Littérature et Cinéma. En refermant Judoka, on se dit d'ailleurs que l'aboutissement personnel de Thierry Frémaux n'est pas Cannes, ni au Festival Lumière mais bien dans ce festival de fin d'hiver taillé sur mesure dans lequel celui qui hurle à chaque ligne son amour du sport, des films, des livres mais aussi des années 1970, a convié la plupart des idoles de sa jeunesse. « Nul ne guérit de son enfance... », chantait le compagnon de route Jean Ferrat...

Thierry Frémaux dédicacera Judoka le samedi 27 février à 10h30 à la Librairie du Premier-Film et la Librairie Michel Descours le samedi 6 mars, de 14h30 à 17h30