Tim Burton met un frein à la crise créative qu'il traversait depuis trois films avec cette comédie où il cherche à renouer avec la fantaisie noire de ses débuts, sans y parvenir totalement.Christophe Chabert

Dark shadows permet à Tim Burton de faire le point sur l'évolution de son cinéma ces dernières années. Il est frappant, à la vision du film, de voir qu'y cohabitent parfois au sein d'une même séquence, souvent d'un champ à son contrechamp, le cinéaste enclin au bricolage et à l'artisanat mais aussi son pendant récent, le réalisateur converti au numérique se contentant de griffer ses plans en illustrateur prodige. Plus encore, cette dualité se retrouve dans les deux thèmes abordés par le scénario : la figure du freak confronté au monde de la norme, et sa déclinaison contestable qui en fait le défenseur d'une petite entreprise familiale qui irait vendre au monde entier sa bizarrerie. On se souvient de l'épilogue craignos d'Alice au pays des merveilles, où Alice reprenait le flambeau paternel pour aller envahir le marché chinois...

C'est à peu près là que commence Dark shadows : Barnabas Collins (Johnny Depp, qui cabotine plus intelligemment que d'habitude) est, au XVIIIe siècle, le jeune héritier d'une fortune construite par ses parents, prolos de Liverpool devenus richissimes entrepreneurs dans un port de pêche du Maine, dont ils ont littéralement créé l'économie locale. Séduisant toutes les domestiques de son château, Barnabas commet un impair en fricotant avec une sorcière qui, déçue de ne pas être aimée en retour, lui jette un sort non sans avoir au préalable assassiné ses parents et poussé sa dulcinée au suicide. Transformé en vampire, enterré vivant, Collins sera réveillé deux cents ans plus tard, en 1972, prêt à reprendre les affaires là où il les a laissées.

Fondamentaux burtoniens

Cette introduction, racontée en voix-off par le héros, est poussive : Burton y multiplie les effets de signature visuels, lorgnant vers les peintures romantiques et torturées de Turner quand il s'agit de décrire en images les sentiments exaltés des personnages. Aucune chaleur, pourtant, ne se dégage de cette suite de plans outrageusement retouchés par la technologie numérique, comme si le cinéaste se contentait d'animer un story board. Pas d'incarnation non plus tant les comédiens n'ont que de brèves vignettes à défendre, simples pantins dans une chorégraphie réglée avec une glaciale minutie.

Dès que Dark shadows s'engage dans l'essentiel de son récit, les choses prennent pourtant corps. Notamment parce que Burton choisit d'abord de s'intéresser à un personnage énigmatique, Victoria, dont il nous suggère qu'elle porte un lourd passé, sans toutefois nous le révéler. Une fine mélancolie imprègne son arrivée au château, et sa découverte de ce qu'il reste de la famille Collins permet à Burton de retrouver un territoire qu'il affectionne : la peinture amusée d'une famille de cinglés vivant leurs névroses au grand jour sans pour autant renoncer aux règles élémentaires de la vie bourgeoise. Cela faisait un bail que l'on n'avait pas vu le cinéaste si libre dans le ton comme dans la forme : le premier repas rappelle l'arrivée des nouveaux occupants dans la maison de Beetlejuice, et l'ado révoltée jouée par Chloë Grace Moretz est la digne descendante de celle campée par Winona Ryder.

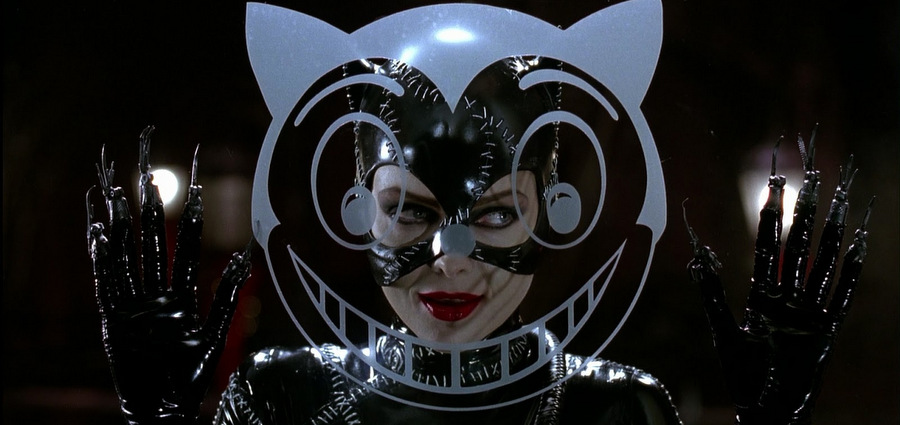

Cette galerie de portraits est la part la plus réussie de Dark shadows, et pas seulement parce que Burton semble soudain retrouver un peu de la subversion de ses œuvres de jeunesse. On y trouve aussi un goût de la fantaisie live qui figure une résistance au lissage numérique : le maquillage grossier de Barnabas, le plaisir des portes secrètes qui s'ouvrent par des mécanismes dissimulés, ou même la première apparition du petit David, simplement recouvert d'un drap pour jouer au fantôme. Quant à Helena Bonham Carter, compagne du cinéaste devenue sa muse presque masochiste, elle endosse le costume d'une psy alcoolique, aigrie et vieillissante, sans fard et sans pudeur comme si, après avoir subi toutes les métamorphoses — de la chimpanzé humanisée à la Reine cruelle, elle s'adonnait à ce qui fait l'essence de la comédie : une spectaculaire mise à nu teintée d'autodérision.

Un conte à l'intérieur d'un conte

Tout n'est pas de ce niveau, hélas ! dans Dark shadows. À commencer par le comique éculé qui consiste à confronter un personnage venu du passé aux métamorphoses de l'époque. C'est le côté Les Visiteurs du film, amusant quand il se limite à des clins-d'œil, laborieux lorsqu'il s'agit de construire une séquence entière sur le choc entre deux registres de langage, entre deux conceptions de l'amour, de la femme, des sentiments. Burton laisse toutefois cette roublardise dans les limites qu'elle mérite, et Dark shadows sait à point nommé remettre du premier degré quand la potacherie menace de l'emporter.

Il est troublant d'ailleurs de voir à quel point le cinéaste utilise toujours la même figure de style lorsqu'il s'agit de faire surgir l'émotion : une exploration d'un futur rêvé ou d'un passé indélébile comme un conte à l'intérieur du conte, permettant de libérer toute la maestria visuelle et narrative dont il est capable. La scène de confession de Victoria en est un parfait exemple, d'autant plus que le film, à cet instant, ne recule pas devant la représentation des contradictions d'une époque, les années 70, où les méthodes psychiatriques radicales voisinaient avec le flower power. Burton s'y offre un très plaisant glissement entre les souffrances du personnage et une chanson d'Alice Cooper qui en forme le contrepoint métaphorique.

Dans les temps d'arrêt du récit plus que dans son déroulement parfois mécanique — la renaissance du business Collins, la rivalité entre Barnabas et Angélique, formidable Eva Green au passage — dans son envie d'anarchie plutôt que dans sa forme souvent trop sage, Dark shadows laisse penser que Burton a peut-être d'autres desseins que l'exploitation commerciale de son petit barnum cinématographique. Ça tombe bien, car on commençait à en douter.