Horreur / À la fois suite, reboot et extension de l'univers du "Candyman" originel de Bernard Rose (1992), ce nouveau chapitre signé Nia DaCosta utilise avec intelligence et efficacité les codes du genre pour s'emparer d'un thème toujours d'actualité dans cette Amérique où suffoque George Floyd : la discrimination raciale/sociale, ainsi que les violences associées. Pointu.

Chicago, de nos jours. Artiste peintre en mal d'inspiration, Anthony McCoy vient d'emménager dans le quartier de Cabrini-Green autrefois ghetto noir, désormais gentrifié. Découvrant la “légende urbaine” de Candyman, le tueur au crochet ayant jadis sévi dans les environs, il va s'en inspirer pour ses nouvelles toiles... et provoquer la résurrection sanglante de ce vengeur des Noirs opprimés...

Un même titre pour une autre histoire ? Disons plutôt une prolongation offrant une lecture politique actualisée, de surcroît par des auteurs afro-américains. En cela, il ne s'agit pas d'une nouveauté : souvenons-nous du précédent récent que constitue l'excellent The Birth of a Nation (2016) de Nate Parker, ce nécessaire contrepoint au sinistre long-métrage homonyme signé Griffith en 1915. Las, Parker et son œuvre primée à Sundance se trouvent actuellement au purgatoire car une dramatique affaire criminelle le concernant a — très opportunément — ressurgi peu avant la sortie de son film et de probables citations à l'Oscar...

Œuvre aux Noirs

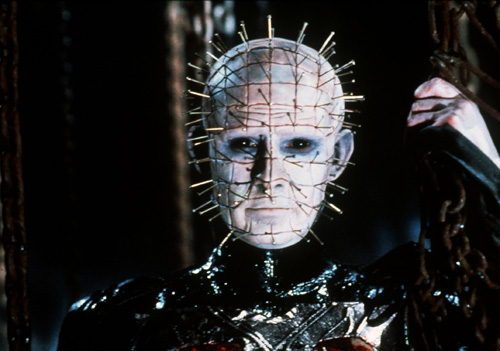

Revu et amendé par Jordan Peele et Nia DaCosta, ce Candyman se nourrit du terreau fertile du premier volet (1992) qu'il cite explicitement, non en recyclant les images mais — bouche à oreille de la légende urbaine oblige — par le son et grâce à des séquences animées, et donne au personnage-titre une épaisseur symbolique. Au départ damné maléfique et revanchard (à l'instar d'un Dracula ou d'un Freddy Krueger), Daniel Robitaille/Candyman acquiert ici un autre statut : celui d'une Némésis s'incarnant dans un malheureux à chaque époque pour secourir la communauté noire ou la venger des avanies et affronts infligés par la classe dominante — blanche. Il est une sorte d'avatar protecteur tenant d'une divinité vaudoue fondue dans un creuset pop-culture mêlant sociologie, superstition et codes fantastiques.

Où l'on retrouve le thème de la possession cher à Jordan Peele (ici producteur et scénariste), déjà développé dans Get Out (2017) puis Us (2019) — possession prélude à un affranchissement. La différence significative tient ici dans la réalisation plus élaborée de Nia DaCosta qui évoque autant Orphée (1949) de Cocteau pour l'usage des miroirs (et des mondes qu'ils abritent) que Les Griffes de la nuit (1984) de Wes Craven pour des meurtres commis dans le monde réel par une entité le plus souvent invisible car appartenant à une “autre dimension”. Préférant au gros gore qui tache la suavité de la suggestion, la cinéaste compose des séquences où la menace et l'effroi l'emportent sur le grand-guignol et où l'esthétique des plans demeure parfaite — après tout, l'intrigue a pour protagoniste un plasticien et se situe dans le monde de l'art. À cette enseigne, la mise à mort d'un personnage de critique revêche est, de par sa simplicité apparente, un modèle de virtuosité inscrit dans un plan puissamment métaphorique où l'horreur s'hybride avec le réalisme du quotidien.

Lorsqu'il s'agit de traiter du fléau discriminatoire aux États-Unis, cette approche oblique par l'épouvante et le surnaturel s'avère au finale plus subtile que celle d'un Spike Lee en étant tout autant explicite quant aux questions sociétales : Nia DaCosta fait assez confiance à sa fiction pour ne pas éprouver le besoin d'inclure des images d'émeutes toutes fraîches afin de la consolider, de la légitimer... ou de séduire le jury d'une festival international. Hameçonnant.

★★★☆☆ Candyman

Un film de Nia DaCosta (É-U, 1h31) avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett...